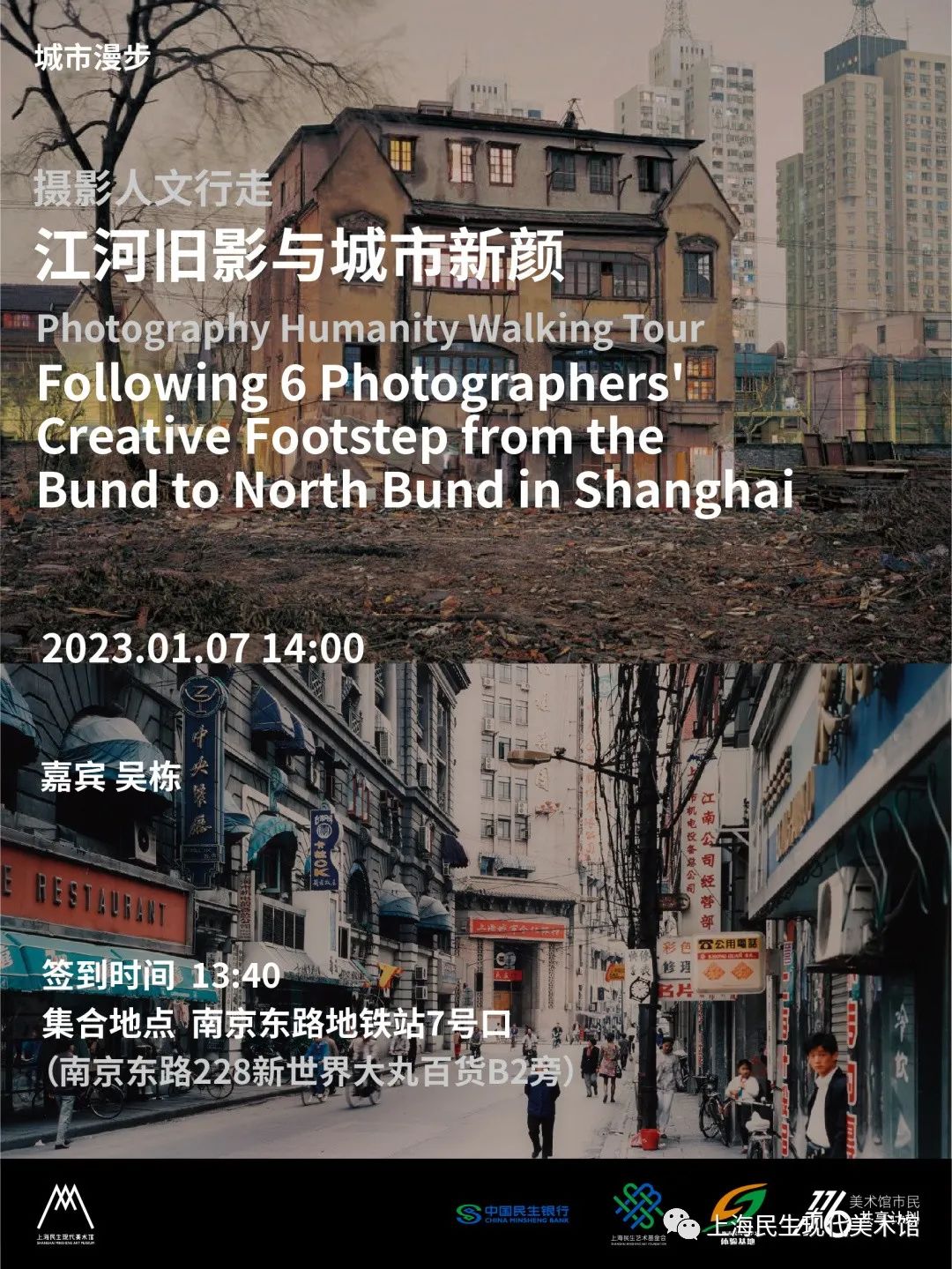

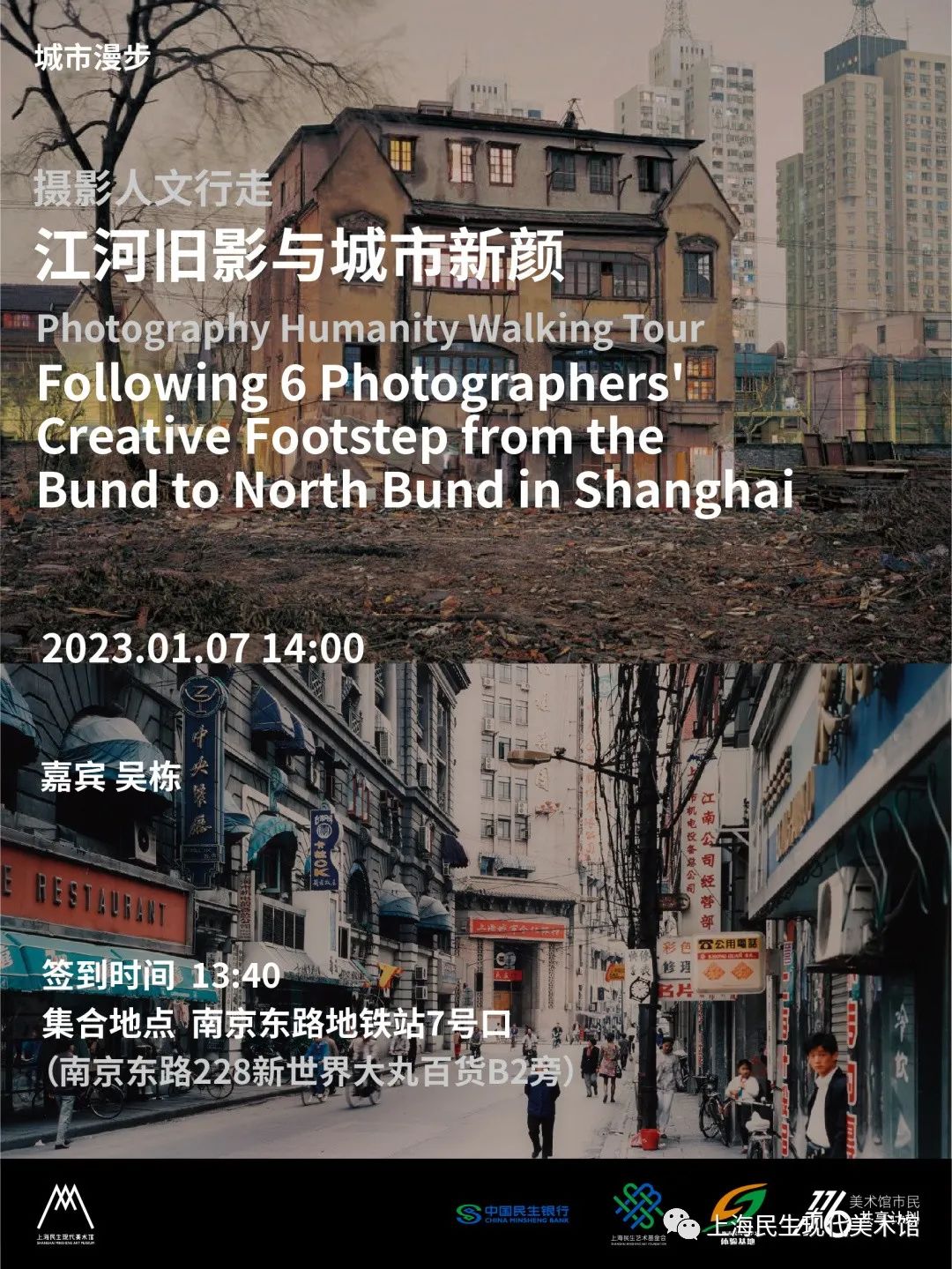

嘉宾:吴栋

活动时间:2023年1月7日周六14:00

签到时间:2023年1月7日周六13:40

集合地点:南京东路地铁站7号口

(新世界大丸百货B2旁)

人数:30

(名额有限,如无法前往请提前一天取消以把机会留给他人)

报名方式:活动免费,扫描二维码报名

作为上海的城市名片,外滩不仅是上海历史及发展的见证,也是海派文化的一个缩影。无论是漫步苏州河畔,还是徜徉在北外滩滨江步道,抑或驻足于百年历史建筑外白渡桥,你都能欣赏到上海最知名的城市天际线。几十年来,无数中外游客来此感受上海城市的繁华万象,并以此为背景留下纪念照片。而在万国建筑群的背面,数十条小马路小街巷则交织出了城市的市井和烟火气息。从江西中路到四川中路,再到北外滩的溧阳路、马厂路,在这些或知名或不起眼的小马路边,许多来自本土和世界的摄影艺术家通过不同的手段进行着各自的摄影实践。作为记录都市变化最精妙的方式,摄影技术的发明和19世纪西方城市化进程几乎同步。随着摄影的发展,众多摄影师以独特视角拓宽了表现城市的方式,也提供了人们了解城市社会发展历程的视觉线索,并在与城市的对话中不断发现自身,发现自身与都市的关系。正如中国影像文化学者顾铮在《城市表情》一书中所言:都市需要一种包含了人的精神的物质手段来记录、来呈现都市本身的变化发展;而摄影也从呈现都市的充满戏剧性的飞速变化中获得了一种真正意义上的存在价值,并且极大地拓展了自己的视觉可能性,在表现都市生活的同时也丰富了自身。顾铮,《城市表情:从19世纪到21世纪的都市摄影》在摄影爱好者必入的经典画册《无意识之地》中,德国纪实摄影家托马斯·斯特鲁特(Thomas Struth)展示了来自爱丁堡、利马、平壤、那不勒斯、上海以及纽约等城市的系列城市街景。1995年至2002年间,他四次访问中国描绘历史景观及繁忙的城市街道,以记者般客观的视角、画家般严谨的构图,克制、冷静、中正地记录及表现图像,并映射出人类活动与场所的关系,让我们充分欣赏一个城市的特征,理解建筑如何影响我们的日常生活。

以城市(主要是上海)为拍摄对象的摄影师郑知渊认为:摄影可以深入自我,在混杂的街头,时时刻刻,每个景每个物都可以用来表达自己的感受。他不断以自身的本能去观看视觉元素丰富的城市景观,并进行景观背后的视觉逻辑创作。在其镜头下,事物仿佛都在运行当中,它们光彩照人好像是被什么所支配,非常有生命力。来自加拿大的摄影师Greg Girard自上世纪70年代先后在东京、香港、上海居住,热衷于以作品探究各区域在社会及物质上的转变过程。其自1998年定居上海以来,以相机记录这座城市深具意义的转变时刻。在2007年出版的摄影集《寐影上海Phantom Shanghai》中,新旧建筑错落的违和感,紧抓上海旧时光的小市民,市中心的废墟,在不停翻新的上海市天际线之下,处处可见到光阴冻结的旧时幻影……Greg Girard,南浔路,“上海魅影”系列之一,200390后摄影师徐昕聚焦于城市的另一面,其镜头下的上海对许多人来说是隐匿甚至有些陌生的。在其构建的场景中,改建中的废墟、生活味儿十足的晒台,人烟寥寥的小店,老房子里正在看手机的婆婆,楼顶骑车玩耍的小孩子……他通过对城市“隐秘角落”的持续捕捉,记录着那些被淹没了的上海新旧更迭和普通人的生活瞬间,以自身独特的视觉语言去关注城市的发展。作为摄影师和记者的许海峰,对于身边环境变化有着敏锐的感知,不断以摄影呈现世纪之交的上海所发生着翻天覆地的变化。他的摄影有着“真实记录”和“艺术创造”的功能,虽然照片留给我们的往往只有一个或一群人凝固的姿态和表情,但这些 “日常生活的剧照”,也被鲜明地投射到观者的脑海中,与自身回忆或想象相结合,构筑成了这座城市在人们心中新旧交织的共同形象。摄影家陆元敏则用镜头留下了上海特殊的影像记忆。陆元敏自上世纪90年代初带着最老旧的照相机跑遍苏州河沿岸,拍摄河畔居民的普通生活、生产场景,用最擅长的艺术手段挖掘展示上海的个性。今天的苏州河职能逐渐转变,其“无意间”记录下来的系列作品《苏州河》,以昨日平凡之物成了今日观看的意外之喜,被赋予了极强的生命力。本次摄影人文之旅邀请摄影评论人、写作者吴栋,引领我们从六位本土及国际摄影家曾经的足迹出发,从外滩到北外滩,从城市的正面到隐秘的角落探索江河旧影与城市新颜,在变迁的城市中找寻自己观看城市的方法,在街拍中寻找趣味点和意外,捕捉令人欣喜的瞬间。·行走活动谢绝迟到,请于活动前20分钟持有效证件签到领取耳机;· 全程须佩戴口罩,如有发热、咳嗽、气促等谢绝参加;

摄影评论人,写作者。现于澎湃新闻任职,曾供职于上海摄影艺术中心。

上海民生现代美术馆

上海民生现代美术馆